Vom Kredit zur Chance: Wie Finanzierungen Perspektiven schaffen

Vor fast zehn Jahren, auf einer Reise durch Sri Lanka – eine Reise, über die ich heute aus Klimagründen zweimal nachdenken würde – traf ich einen Tuk-Tuk-Fahrer, der kürzlich einen Kredit aufgenommen hatte, um sein Fahrzeug zu kaufen. Die Rückzahlungsfrist betrug nur drei Jahre, was mir zunächst als potenziell belastend erschien. Und doch war er stolz: Das Tuk-Tuk ermöglichte ihm ein stabiles Einkommen, die Unterstützung seiner Familie und den Aufbau von etwas Eigenem.

Dieses kurze Gespräch brachte eine einfache Wahrheit auf den Punkt: Wenn finanzielle Mittel zugänglich sind und produktiv genutzt werden, können sie Leben verändern. Ein Kredit ist nicht nur eine Verbindlichkeit, sondern kann auch eine Brücke zu neuen Möglichkeiten sein. Und diese Geschichte ist kein Einzelfall. Sie spiegelt ein allgemeines Muster wider, das Ökonomen seit Jahrzehnten beobachten: Wenn Finanzsysteme Kapital effektiv kanalisieren, reichen die Vorteile weit über den Einzelnen hinaus und können so das Wachstum und die Entwicklung ganzer Volkswirtschaften prägen.

Ein starkes Finanzsystem bewegt nicht nur Geld. Es beeinflusst, wie Menschen leben, wie Unternehmen wachsen und wie sich Volkswirtschaften transformieren. Wenn Finanzsysteme gut funktionieren, können Haushalte Schocks abfedern, Unternehmen werden gegründet und Länder können ihre nachhaltige Entwicklung beschleunigen. Wenn sie es nicht tun, bleiben Chancen aus und Ungleichheit nimmt zu.

In den Schwellenländern sind die Lehren aus den letzten Jahrzehnten eindeutig: Das Finanzwesen treibt die Entwicklung voran, aber nur, wenn es durch starke Institutionen, eine solide Politik und durchdachte Innovationen unterstützt wird.

Kernfunktionen des Finanzsystems

Ein gut funktionierendes Finanzsystem ist entscheidend dafür, Ressourcen in ihre produktivsten Verwendungen zu lenken und wirtschaftliches Wachstum zu unterstützen. Untersuchungen wie die umfassende Studie von Ross Levine (2004) zeigen, dass Finanzsysteme die Entwicklung durch mehrere wesentliche Funktionen unterstützen:

Mobilisierung und Bündelung von Ersparnissen: Finanzinstitute sammeln Ersparnisse von Haushalten und Unternehmen und stellen diese Ressourcen für Investitionen zur Verfügung.

Effiziente Kapitalallokation: Durch das Sammeln und Analysieren von Informationen helfen Finanzintermediäre und -märkte, Kapital in die vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten zu lenken.

Verbesserung der Unternehmensführung (Corporate Governance): Finanzsysteme helfen sicherzustellen, dass die Führungskräfte Mittel verantwortungsvoll einsetzen. Durch Überwachung, Berichtspflichten und Anreizstrukturen verringern sie sogenannte Agency-Probleme – also Situationen, in denen Manager (Agenten) nicht im besten Interesse von Eigentümern oder Kreditgebern handeln – und bringen die Interessen von Kreditgebern, Eigentümern und Führungskräften in Einklang.

Ermöglichung von Risikomanagement: Durch Diversifikation, Versicherungen und Absicherungsinstrumente können Unternehmen und Haushalte Unsicherheit managen. Dies unterstützt Innovation und langfristige Investitionen, insbesondere in Volkswirtschaften, die anfällig für Schocks sind.

Erleichterung des Austauschs von Gütern und Dienstleistungen: Effiziente Zahlungssysteme und finanzielle Innovationen senken Transaktionskosten und unterstützen Spezialisierung und Handel.

In ihrer Gesamtheit helfen diese Funktionen Volkswirtschaften dabei, Kapital dort einzusetzen, wo es den grössten Wert schafft: bei Menschen, Unternehmen und Sektoren, die langfristige Entwicklung vorantreiben können. Sie bestimmen, ob ein kleines Unternehmen skalieren kann, ob Landwirte eine schlechte Saison überstehen und ob Arbeitnehmer in Bildung und Mobilität investieren können.

Finanzielle Entwicklung beginnt mit Institutionen

Die finanzielle Entwicklung hängt stark von der Qualität der Institutionen ab: dem Schutz von Eigentumsrechten, der Durchsetzbarkeit von Verträgen, der Stärke der Gläubigerrechte sowie der Klarheit und Vorhersehbarkeit von Regulierung. Zwischen Mitte der 1980er- und Anfang der 2000er-Jahre liberalisierten viele Schwellenländer ihre Finanzsysteme, indem sie Beschränkungen bei der Kreditvergabe, bei Zinssätzen und beim Markteintritt ausländischer Banken lockerten und die Offenheit der Kapitalmärkte erhöhten. Wie jedoch die Asienkrise der späten 1990er-Jahre zeigte, kann Liberalisierung ohne solide Regulierung und Aufsicht eher Fragilität als Stabilität erzeugen. Die Lehre daraus: Finanzielle Liberalisierung funktioniert am besten, wenn sie mit robuster Regulierung, wirksamer Aufsicht und Rechtsstaatlichkeit einhergeht.

Makrofinanzielle Stabilität: Bedeutende Fortschritte in Schwellenländern

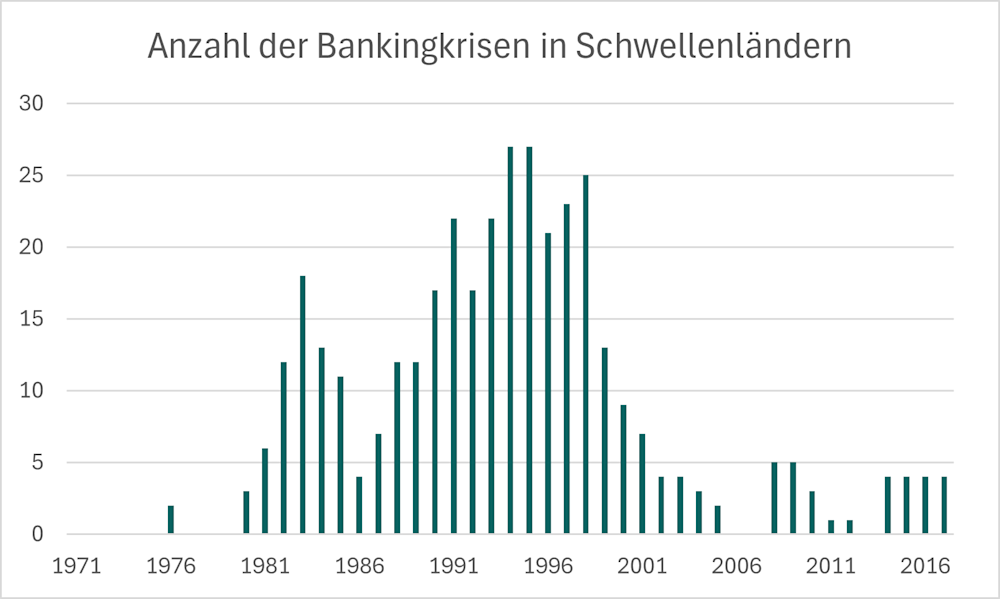

Seit den späten 1990er-Jahren haben Schwellenländer erhebliche Fortschritte hinsichtlich ihrer makrofinanziellen Stabilität erzielt. Bankenkrisen treten seltener auf, regulatorische Rahmenwerke haben sich verbessert, und die Geldpolitik ist glaubwürdiger geworden. Zentralbanken verfügen über mehr Unabhängigkeit, und die politischen Ansätze zur Steuerung von Kapitalflüssen und Wechselkursen sind gereifter. Dennoch variiert die Qualität der Regulierung und Aufsicht zwischen den Schwellenländern weiterhin erheblich.

Empirische Belege aus länderübergreifenden Studien und Untersuchungen auf Unternehmensebene bestätigen den Einfluss der Finanzwirtschaft auf das Wachstum. Länder mit besser entwickelten Finanzsystemen wachsen tendenziell schneller, sammeln mehr Kapital an und erzielen eine höhere Produktivität. Dieser Zusammenhang bleibt auch nach Berücksichtigung anderer Faktoren wie Bildung, Handelsöffnung und makroökonomischer Stabilität bestehen. Die Finanzwirtschaft hilft Unternehmen, externe Finanzierungsengpässe zu überwinden, fördert das Unternehmertum und ermöglicht technologische Innovationen.

Wenn Finanzierungen Wachstum fördern – und wann nicht

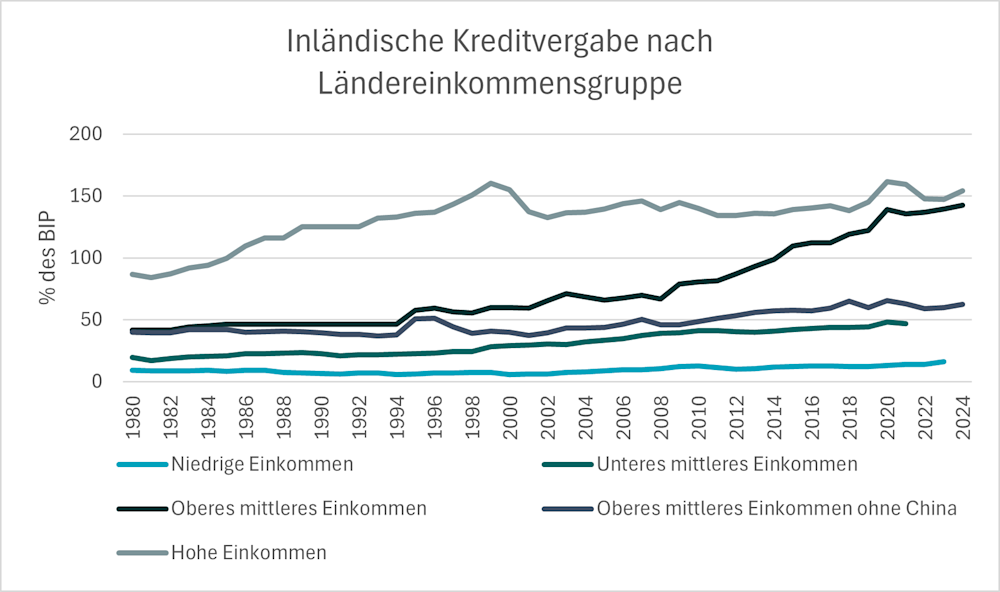

Finanzierungen haben den grössten positiven Einfluss auf das Wachstum, wenn die Entwicklung moderat ist. In übermässig verschuldeten Märkten hingegen, in denen die Kreditvergabe weit über den Bedarf der Realwirtschaft hinausgeht, können zusätzliche Finanzierungen zu Instabilität und sogar zu einem geringeren Wachstum führen. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, 2024) fliessen weitere Kredite, sobald das Verhältnis von Krediten zum Bruttoinlandprodukt (BIP) 100% übersteigt, eher an Kreditnehmer, die bereits über einen ausreichenden Zugang verfügen, als dass sie die Beschränkungen für unterversorgte Kreditnehmer lockern.

Die meisten Schwellenländer bleiben deutlich unter dieser Marke. Dies wird deutlich, wenn man die inländischen Kredite nach Einkommensgruppen betrachtet: Während hochentwickelte Volkswirtschaften im Durchschnitt bei etwa 150% des BIP liegen, liegen Länder mit hohem mittlerem Einkommen ohne China bei etwa 62% und Länder mit niedrigerem Einkommen sogar noch darunter. China muss dabei unbedingt ausgeklammert werden, da die Grösse und Hebelwirkung Chinas das globale Bild verzerren. Insgesamt haben die Entwicklungsländer erheblichen Spielraum für eine weitere Ausweitung ihrer Finanzmärkte, ohne sich in den Bereich der Überschuldung zu begeben.

Die Rolle der Finanzsysteme bei der Erreichung der SDGs

Finanzielle Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Insbesondere die finanzielle Inklusion wird in zwei Zielen ausdrücklich genannt: in SDG 1.4, das einen universellen Zugang zu Finanzdienstleistungen fordert, und in SDG 8.10, das die Stärkung inländischer Finanzinstitutionen betont. Ihr Beitrag geht jedoch weit über diese formalen Verweise hinaus. Ein erweiterter Zugang zu Finanzdienstleistungen fördert Unternehmertum und Beschäftigung, reduziert Armut und Ungleichheit und stärkt die Widerstandsfähigkeit, wodurch Fortschritte bei den SDGs 1 (Keine Armut), 5 (Geschlechtergleichheit), 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), 10 (Weniger Ungleichheiten) und anderen unterstützt werden. Finanzsysteme sind daher kein Selbstzweck, sondern ein zentraler Baustein für inklusive und nachhaltige Entwicklung.

Noch ungenutztes Potenzial in der Finanzmarktentwicklung

Trotz der Fortschritte bestehen weiterhin erhebliche Lücken. Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU), die das Rückgrat der Volkswirtschaften der Schwellenländer bilden, sehen sich einem anhaltenden und wachsenden Finanzierungsdefizit gegenüber. Die International Finance Corporation (IFC, 2025) schätzt, dass diese Lücke im Jahr 2019 rund 5,7 Billionen USD erreichte, was etwa 19% des BIP entspricht. Rund 40% der formellen KKMU in Schwellenländern gelten als kreditbeschränkt, wobei insbesondere von Frauen geführte Unternehmen unterversorgt sind.

Auf den ersten Blick zeigt sich für Haushalte ein etwas anderes Bild: Der Besitz von Bankkonten ist in den vergangenen 15 Jahren deutlich gestiegen (siehe Grafik unten). Dennoch liegt der Anteil der Kontoinhaber in Schwellenländern weiterhin hinter dem fortgeschrittener Volkswirtschaften zurück. Auch die tatsächliche Nutzung hinkt dem Zugang hinterher. Die Finanzmarktentwicklung hat somit noch erheblichen Raum, weiter voranzuschreiten.

Digitalisierung als Treiber von finanzieller Inklusion

Digitale Innovation hat die finanzielle Inklusion grundlegend verändert. Mobile Banking, Fintech-Plattformen und alternative Datenquellen haben den Zugang zu Krediten und Zahlungssystemen für Bevölkerungsgruppen erweitert, die zuvor vom formellen Finanzsystem ausgeschlossen waren. Diese Innovationen senken Kosten und überwinden physische Barrieren.

Doch die Digitalisierung bringt auch neue Herausforderungen mit sich: etwa die Notwendigkeit aktualisierter Regulierung, den Schutz von Daten und die Förderung digitaler Kompetenzen. Mit einer soliden Politikgestaltung und Investitionen in digitale Infrastruktur sind diese Risiken beherrschbar, und die Gesamtwirkung ist überwiegend positiv. Digitale Finanzdienstleistungen beschleunigen so die Inklusion, senken Transaktionskosten und fördern eine Welle von Innovationen in den Finanzsektoren der Schwellenländer.

Finanzsysteme als Motor der Entwicklung – aber kein Allheilmittel

Finanzsektoren sind grundlegend für Entwicklung. Sie bilden die Basis für Wachstum, Armutsreduktion und Resilienz. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung der Schwellenländer, dass eine Vertiefung der Finanzmärkte stets von solider Regulierung begleitet sein muss. Die meisten Schwellenländer verfügen noch über erhebliches Potenzial, den Zugang weiter auszubauen, Inklusion zu stärken und ihre Finanzmärkte zu vertiefen. Zugleich müssen politische Entscheidungsträger wachsam bleiben gegenüber den Risiken übermässigen Kreditwachstums. Das Ziel ist nicht einfach mehr Finanzierung, sondern bessere Finanzierung: Systeme, die die finanzielle Erschliessung in eine breit angelegte, nachhaltige Entwicklung umsetzen.

Letztlich geht es darum sicherzustellen, dass Millionen von Menschen – jede Person mit eigenen Zielen und Ambitionen, wie der Tuk-Tuk-Fahrer, dem ich begegnete – Zugang zu Finanzierungen in echte Chancen verwandeln können.

Quellen

Levine, R. (2004). Finance and Growth: Theory and Evidence. NBER Working Paper No. 10766.

Bank for International Settlements (2024). Keeping the momentum: how finance can continue to support growth in EMEs.

International Finance Corporation (2025). MSME Finance Gap: An updated Estimation and Evolution of the Micro, Small and Medium Enterprises Gap in Emerging and Developing Markets.

Klapper, L., Singer, D., Starita, L., & Norris, A. (2025). The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy. Washington, DC: World Bank.

Philipp Waeber

Philipp Waeber ist Chefökonom von responsAbility. Mit 15 Jahren Erfahrung in makroökonomischer Analyse verfügt er über einen reichen Erfahrungsschatz bei der Bewertung grosser kontextbezogener Risiken für unsere Investitionen und verantwortet Investitionsentscheidungen in herausfordernden Märkten. Obwohl er seinen Fokus oft auf spezifische Länder legt, behält er das Gesamtbild im Auge und schreibt gelegentlich darüber, wie im obigen Artikel. Philipp hat einen zweisprachigen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und ist Chartered Financial Analyst (CFA).